Größe: 37 x 29 cm (im Licht des Passepartouts)

Signiert und datiert im Druck auf jeder Tafel mit Tanz: "1927 | Z. STRYJEŃSKA"; signiert im Druck auf der Titelseite: 'Z. STRYJEŃSKA'.

Satz enthält: Titelkarte "Polnische Tänze", "Góralski", "Zbójnicki", "Krakowiak", "Oberek", "Kujawiak", "Mazur", "Kołomyjka", "Żydowski", "Polka", Polonez". Tafeln nach Werken von Zofia Stryjeńska, gemalt in Zakopane 1927, gedruckt und herausgegeben von der Drukarnia Narodowa in Krakau, 1929.

Erhaltungszustand

ungerahmt; drei Blätter ("Góralski", "Mazur", Titelblatt) auf Karton geklebt; Blatt mit der Notation des Tanzes vom Blatt mit der Illustration für das Blatt "Zbójnicki" getrennt; Blatt mit der Notation an den Rändern ausgefranst und mit Faltspuren; Blatt mit der Notation an den Tafeln gerissen "Polka", "Oberek"; Blatt mit der Illustration an den Tafeln gerissen "Kołomyjka", "Oberek"

Literatur

Zofia Stryjeńska 1891-1976, Katalog einer Einzelausstellung, Nationalmuseum in Krakau, Krakau 2008, Nr. VI.I.I.24, S. 371-372

Biografie

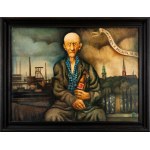

Eine der bedeutendsten polnischen Künstlerinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie war die Ehefrau des Architekten und Bildhauers Karol Stryjeński. Im Jahr 1909 begann sie ihre Ausbildung an der Frauenmalschule von Maria Niedzielska. Im Jahr 1911 begann sie als Junge verkleidet unter dem Namen Tadeusz Grzymała ein Studium der Malerei in München (Frauen waren damals an der Akademie nicht zugelassen). Nach einem Jahr verließ sie, von ihren Mitschülern anerkannt, München und kehrte nach Krakau zurück. 1918 trat sie in die Krakauer Werkstätten ein, wo sie als Spielzeugdesignerin und Autorin von grafischen Abschlägen arbeitete. Von 1921 bis 1927 lebte sie in Zakopane, wo ihr Mann als Direktor der Schule für Holzindustrie arbeitete. Nach der Scheidung der Eheleute im Jahr 1927 zog sie nach Warschau. Im Jahr 1938 erhielt sie mehrere Aufträge vom polnischen Außenministerium, unter anderem für einen Kelim für den japanischen Kaiser Hirohito. Sie beteiligte sich an der Ausgestaltung der Innenräume polnischer Passagierschiffe: "Batory" und "Piłsudski". Sie schuf auch die Fresken im Technischen und Industriellen Museum in Krakau (1917), die Polychromie der Säle im Senatorenturm auf dem Wawel-Hügel (1917) und die Innendekoration der Fukier-Weinkellerei in Warschau. Als Mitglied der Rhythmusvereinigung polnischer Künstler (ab 1922) nahm sie 1925 an der Internationalen Kunstgewerbeausstellung in Paris teil und schmückte die Haupthalle des von J. Czajkowski entworfenen polnischen Pavillons mit sechs Panneaux, die das Festjahr in Polen darstellen. Einzelne Präsentationen von Stryjeńskas Werken fanden u. a. in der Warschauer Gesellschaft zur Förderung der schönen Künste (1919, 1926), in der Pariser Galerie Crillon (1921), im Londoner New Art Salon (1927), im Lemberger Museum für Kunstindustrie (1932) und im Warschauer Institut für Kunstpropaganda (1935) statt. Im Ausland stellte die Künstlerin ihre Werke auf der Biennale von Venedig (1920, 1930, 1932) und auf Ausstellungen aus, die 1927-39 von der Gesellschaft für die Verbreitung der polnischen Kunst unter Ausländern organisiert wurden. 1929 erhielt sie eine große Goldmedaille für Buchillustrationen auf der Allgemeinen Nationalen Ausstellung in Poznań und 1932 eine Goldmedaille auf der XVIII Biennale von Venedig. In der Zeit von Stryjeńskas größter Popularität wurden ihre Werke in Form von Bänden, Alben und Postkarten vom Verlag Jakub Mortkowicz vertrieben, der u. a. "Tańce polskie", "Pascha. Pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskim", "Piasts" und "Obrzędy polskie".

![Zofia Stryjeńska [Lubańska], Pastorale bestehend aus 7 Liedern, [1917].](https://img1.one.bid/img/7973/2351772_1x.jpg?1741647600)

![Zofia Stryjeńska [Lubańska], Pastorale bestehend aus 7 Liedern, [1917].](https://img1.one.bid/img/7973/2351772_2x.jpg?1741647600)

![Zofia Stryjeńska [Lubańska], Pastorałka złożona z 7 kolęd, [1917]](https://img1.one.bid/img/7973/2351772_1w.jpg)